Revue des Colonies V.2 N°1 (selection in original French)

Maria Beliaeva Solomon

Annotated by

A. Lagarde

M. Beliaeva Solomon

A. Louis

A. Brickhouse

Charlotte Joublot Ferré

C. Stieber

E. Hautemont

G. Pierrot

J. Couti

J. Balguy

K. Duke-Bryant

L. Demougin

M. L. Daut

M. Roy

N. Romney

S. E. Johnson

T. Tirkawi

Y. Najm

Publication Information

Information about the source

REVUEDESCOLONIES

RECUEIL MENSUEL DE LA POLITIQUE, DE L'ADMINISTRATION, DE

LA JUSTICE, DE L'INSTRUCTION ET DES MOEURS COLONIALES,

DIRIGÉ PAR C.-A. BISSETTEC.-A. BISSETTE.

2e année — n.1 — Juillet.

Ne suis-je pas un homme et votre frère ?....[24]

PARIS, AU BUREAU DE LA REVUE DES COLONIES, 28, RUE LOUIS-LE-GRAND. 1835.

REVUE DES COLONIES

2e ANNÉE. JUILLET 1835. N° 1.

De l'abolition de l'esclavage par la Convention nationale.

— Projet de loi pour

l'abolition de l'esclavage.

— Enquête sur les colonies, Vote de la dernière loi sur

les colonies.

— Question électorale.

— FRANCE. Chambre des députés. Discussion du budget de la

marine et des colonies.

— Du vote de la loi relative à la législation criminelle.

Chambre des pairs.

— Discussion sur la loi du crédit supplémentaire de 650,000

francs accordé au ministre de la marine et des colonies.

— Colonies étrangères.

Bermudes. Barbade.

—Nouvelles diverses.

— Variétés.

— Biographie.

— Poésie.

— Bibliographie.[25]

DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE PAR LA CONVENTION NATIONALE. — PROJET DE LOI DE LA

REVUE DES COLONIES.

L'esclavage, qui tend à s'effacer complétement et sous toutes ses formes des

sociétés humaines, et dont l'abolition par voie législative dans nos colonies ne

saurait tarder beaucoup à s'accomplir, fut une fois déjà mis hors la loi, avec une

admirable spontanéité, par la Convention nationaleConvention nationale.

La Convention nationale ne recula pas d'une heure cette juste réparation, et du

moment que la question lui eut été soumise, elle la résolut sans désemparer dans

le sens de la révolution et de l'esprit philosophique du dix-huitième siècle ; pour

mieux dire cela ne fit pas question pour elle. Dans les premières préoccupations

de 89, on n'avait fait que songer un moment aux colonies. On avait été au plus

pressé en appelant les hommes de couleur libres à la jouissance des droits de

citoyen. Aux colonies mêmes, la question, bien que dominant comme aujourd'hui le

fond des choses, fut tenue autant que possible hors de la discussion par une sorte

d'appréhension et d'effroi vague de l'avenir.

Cependant la révolution française avait marché. Les idées nouvelles répandues par

la presse, propagées par la parole, avaient traversé les mers[26] ; les Antilles françaises étaient elles aussi travaillées de l'esprit nouveau.

En général pourtant, ce n'était guère qu'entre les blancs que s'étaient formés des

partis. Aux colonies comme en France il y avait des révolutionnaires,

et des contre révolutionnaires, des partisans de la royauté et des partisans de la

démocratie. Le drapeau tricolore était apparu aux uns comme un signe odieux, comme

un signe glorieux aux autres ; ceux-ci étaient les plus nombreux, ceux-là les plus

riches. De là des divisions, des partis ; une mésintelligence sourde entre ceux qui

se cramponnaient d�ésespérément aux

priviléges

privilèges

du passé, et ceux que le souffle de la liberté nouvelle avait touchés en

passant les mers. Le débat n'était encore qu'entre eux. De la libération des

esclaves, pas un mot clair et net, comme si les droits de l'homme n'eussent pas

été proclamés et que la Bastille n'eût pas été prise. De quelque nom que

s'appelassent les colons, républicains ou royalistes, il n'en était point que la

raison du siècle amenat à tirer des principes qu'ils réclamaient pour eux, une

conclusion favorable à la liberté de l'autre race ; la distinction de couleur

subsistait, l'esclavage était l'arche sainte à laquelle nul ne songeait à

toucher.

Cependant l'œuvre contre-révolutionnaire avançait, l'EnglandEngland alors à la tête du mouvement rétrograde nous attaquait

partout dans les deux mers. Maîtresse de la MartiniqueMartinique, mal défendue par ses habitans, dont plusieurs, et des

plus hauts placés, furent traîtres à la patrie (1)[27],

l'Angleterre avait vainement essayé de conquérir plusieurs autres points,

notamment la GuadeloupeGuadeloupe et Saint-DomingueSaint-Domingue. Saint-Domingue toutefois était sérieusement

menacée. A la première nouvelle du danger, la Convention nationale y envoya deux

de ses membres pour y organiser la défense : ils n'y trouvèrent que la

démoralisation.

Dans les plus périlleuses circonstances, les commissaires eurent recours à une

grande mesure de salut public, toute conforme à la

(1) M. le chevalier Dubuc, qui alors était à la tête du comité colonial à la

Martinique, passa furtivement à l'île de la Dominique, d'où il s'embarqua pour

l'Angleterre, et revint avec l'amiral anglais Gardener tenter la conquête de la

Martinique. Cette expédition, qui fut repoussée avec désavantage, ne découragea

pas M. Dubuc ; il retourna en Angleterre, et parvint à déterminer le

gouvernement Britannique à lui accorder, ainsi qu'à M. de Clairfontaine, député

de la Guadeloupe, de nouvelles forces pour la conquête de la Guadeloupe et de

la Martinique. Une escadre, sous les ordres de l'amiral Jervis, et une armée

aux ordres du général Grey, s'emparèrent de la Martinique en 1794. La

Guadeloupe tomba ainsi au pouvoir des Anglais, mais ils en furent chassés

quarante jours après.

nature de leur mission et dont ils prirent sur eux toute la responsabilité : ils

appelèrent à la liberté les esclaves. Les esclaves se portèrent en foule à la

défense de la colonie, et dès lors les noirs furent acquis à la grande cause de la

république française.

Sur ces entrefaites, se fit à Saint-Domingue une élection à la quelle prirent

part toutes les classes de la population sans distinction de couleur. DufahyDufahy, homme de courage et de cœur, qui avait montré

dans l'administration de ses propriétés à Saint-Domingue une sympathie non

équivoque pour la race opprimée, fut un des députés nommés en cette occasion.

A peine la Convention nationale eut-elle connaissance des actes de PolverelPolverel et de SonthonaxSonthonax,

ses commissaires, en ce qui concernait les esclaves, qu'

elles

elle

les approuva ; elle y reconnut son génie. Et sur l'heure, aux

applaudissemens de l'immortelle assemblée, fut prononcé séance tenante, sur la

demande de Dufahy, non-seulement l'affranchissement de la race noire tout entière,

mais encore sa réintégration dans la grande famille nationale.[28]

Ainsi se manifesta, au premier appel à l'égard des noirs, l'esprit de justice de

la révolution française ; et la réintégration des droits de l'homme entreprise par

elle contre tous les obstacles, sembla un moment consommée pour toujours.

Ce fut au mois de février 1794 que la Convention nationale rendit le mémorable

décret qui abolissait l'esclavage dans toute l'étendue des colonies françaises ;

décret qu'on devait croire à jamais irrévocable.

La République française n'eut qu'à se louer des effets de cette mesure, glorieuse

entre toutes celles qu'elle prit dans l'intérêt de l'oeuvre de régénération à

laquelle elle procédait d'un esprit si résolu et avec une si ferme volonté. La

liberté s'établit par suite, de fait et de droit, dans celles de nos colonies dont

l'Angleterre n'était pas parvenue à s'emparer.

L'affranchissement des noirs eut pour premier résultat de conserver à la France

sa plus riche colonie, Saint-Domingue. Libres, les noirs de Saint-Domingue, qu'il

eût été peu surprenant de trouver tout autres au sortir de l'avilissant esclavage,

donnèrent d'éclatantes preuves de leur bonne volonté, et de leur aptitude à tous

les genres de travaux. Sous ce régime régénérateur, la colonie s'organisa, les

ateliers furent tous en activité, la culture devint florissante. Cet

état de choses dura, non sans progrès remarquables, jusqu'en 1802, époque où

NapoléonNapoléon, égaré par la fatalité de ses idées

illibérales, tenta de rétablir l'esclavage là où la Convention nationale l'avait

fait disparaitre. Il faut voir dans l'excellent ouvrage de M. Macaulay sur

Haiti[29] les curieux détails de cette émancipation, en

quelque sorte improvisée, de la race noire dans la plus considérable de nos

possessions coloniales de cette époque. L'ouvrage de M. Macaulay est rempli

non-seulement de faits ignorés sur la guerre de l'indépendance en HaitiHaiti, mais

encore d'irrécusables témoignages contre les erreurs propagées avec la plus

indigne mauvaise foi par les ennemis de la cause des noirs.

Il y prouve victorieusement que les plus grands désastres furent le résultat du

retour à l'esclavage en 1802, entrepris hors de toute raison et de toute nécessité

par le premier consul.

L'armée française, combattant pour une mauvaise cause, fut vaincue et périt. Les

noirs demeurèrent maîtres du sol, et y jetèrent les

fondemens

fondements

de l'état social dont ils jouissent aujourd'hui, état social fort

supérieur à celui de beaucoup de nations européennes prétendues civilisées[30]. Le problème du travail libre aux Antilles fut par là résolu,

et aujourd'hui l'exemple des colonies anglaises émancipées a dû convaincre les

plus stupides de la fausseté et de l'infamie des assertions des colons contre les

noirs.

Ce qui fut décrété par la Convention nationale en 1794, pour les possessions

françaises, établi par la force des choses à la suite des guerres de

l'indépendance de Saint-Domingue, ce qui vient d'être organisé aux colonies

anglaises, à savoir : l'affranchissement des noirs et le travail libre, nous le

revendiquons aujourd'hui au meilleur des titres, au nom des principes et de la

nécessité, et nous voulons l'établir par la raison et selon une loi de justice et

de réparation, dans le plus bref délai[31].

C'est pourquoi, voulant aider autant qu'il est en nous à l'accomplissement de

l'oeuvre parlementaire et sociale que nous provoquons, nous avons cru devoir

formuler et donner un projet de loi sur l'abolition de l'esclavage, telle qu'elle

est dans nos voeux pour nos compatriotes, et conforme, croyons-nous, aux

véritables principes qui doivent régir la matière[32].

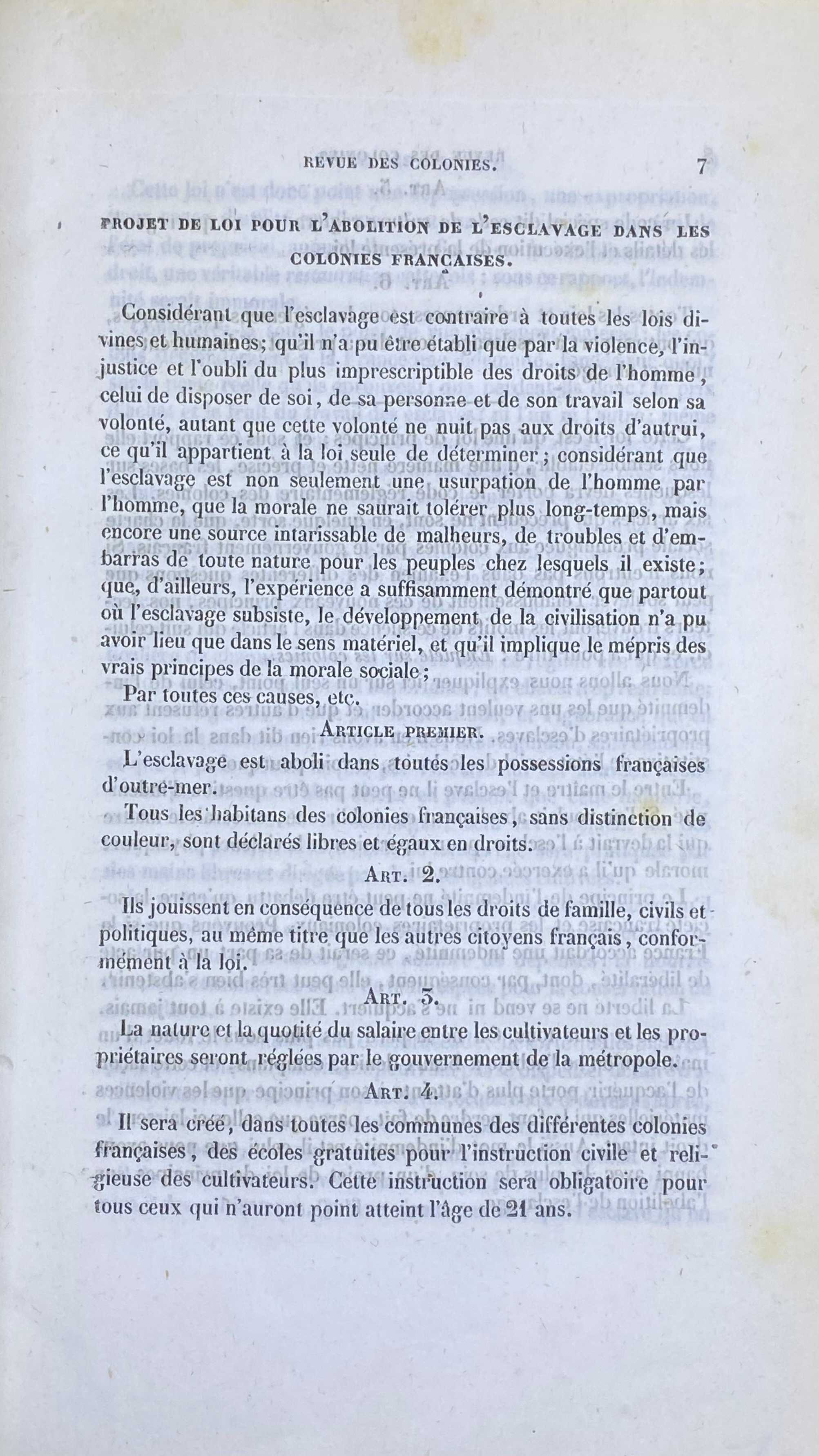

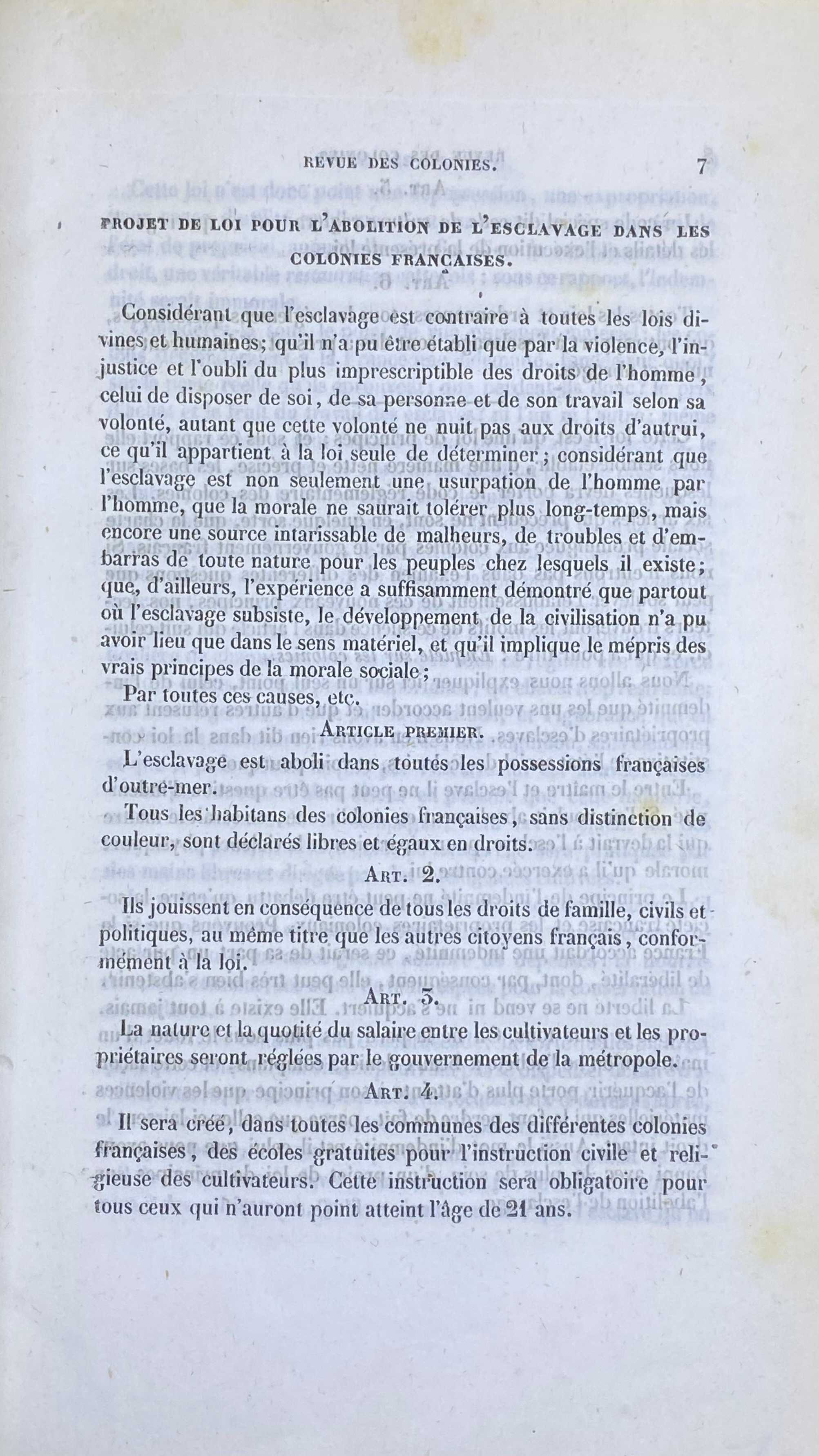

PROJET DE LOI POUR L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES

FRANCAISES.

Considérant que l'esclavage est contraire à toutes les lois divines et humaines ;

qu'il n'a pu être établi que par la violence, l'injustice et l'oubli du plus

imprescriptible des droits de l'homme, celui de disposer de soi, de sa personne et

de son travail selon sa volonté, autant que cette volonté ne nuit pas aux droits

d'autrui, ce qu'il appartient à la loi seule de déterminer ; considérant que

l'esclavage est non seulement une usurpation de l'homme part l'homme, que la

morale ne saurait tolérer plus long-temps, mais encore une source intarissable de

malheurs, de troubles et d'embarras de toute nature pour les peuples chez lesquels

il existe ; que, d'ailleurs, l'expérience a suffisamment démontré que partourt où

l'esclavage subsiste, le développement de la civilisation n'a pu avoir lieu que

dans le sens matériel, et qu'il implique le mépris des vrais principes de la

morale sociale ;

Par toutes ces causes, etc.

ARTICLE PREMIER. L'esclavage est aboli dans toutes les possessions

françaises d'outre-mer.Tous les

habitans

habitants

des colonies françaises, sans distinction de couleur, sont déclarés

libres et égaux en droits.[33]

ART. 2. Ils jouissent en conséquence de tous les droits de famille, civils et

politiques, au même titre que les autres citoyens français, conformément à la

loi.

ART. 3. La nature et la quotité du salaire entre les cultivateurs et les

propriétaires seront réglées par le gouvernement de la métropole.

ART. 4 Il sera créé, dans toutes les communes des différentes colonies

françaises, des écoles gratuites pour l'instruction civile et religieuse des

cultivateurs. Cette instruction sera obligatoire pour tous ceux qui n'auront point

atteint l'âge de 21 ans.[34]

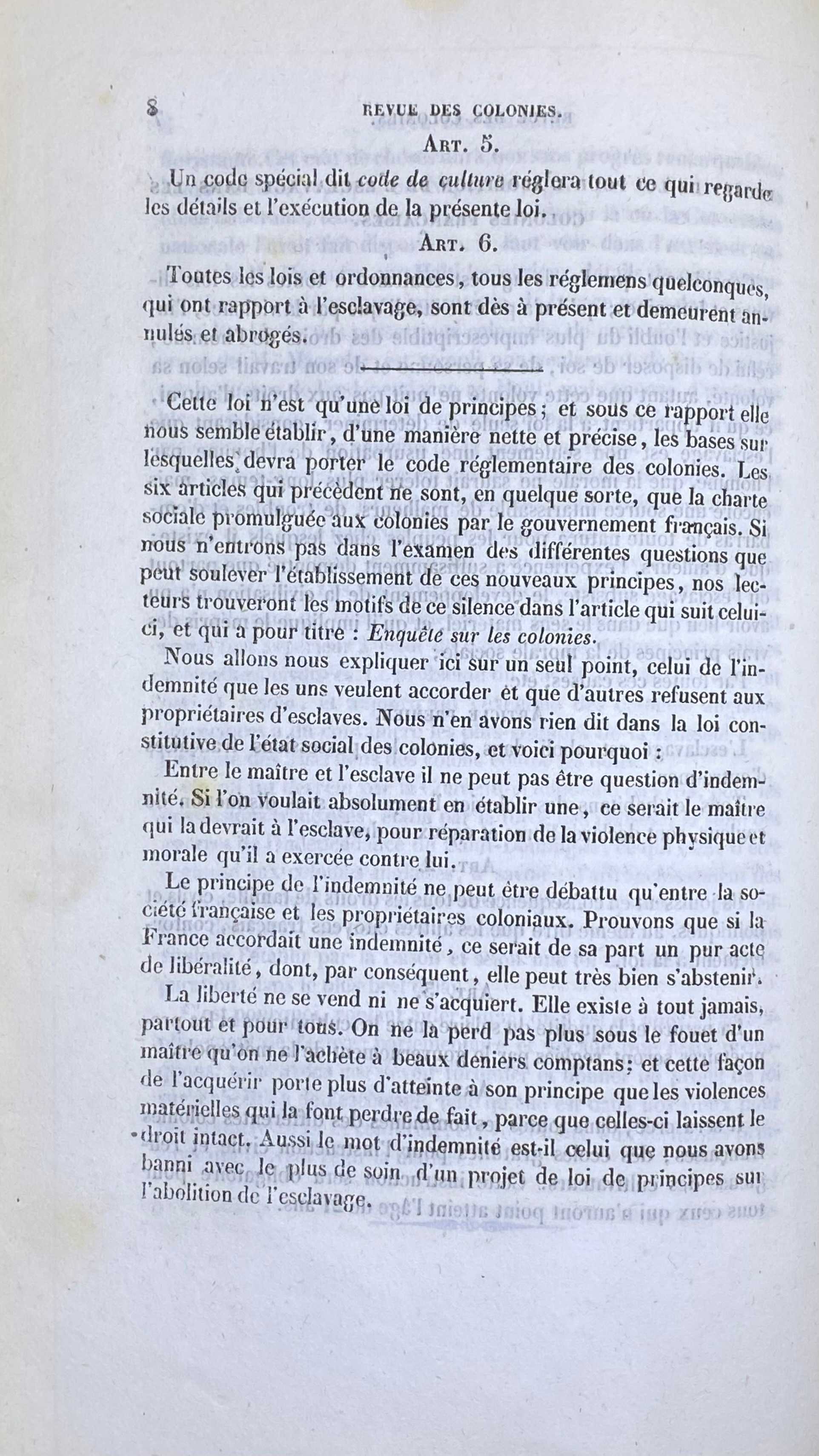

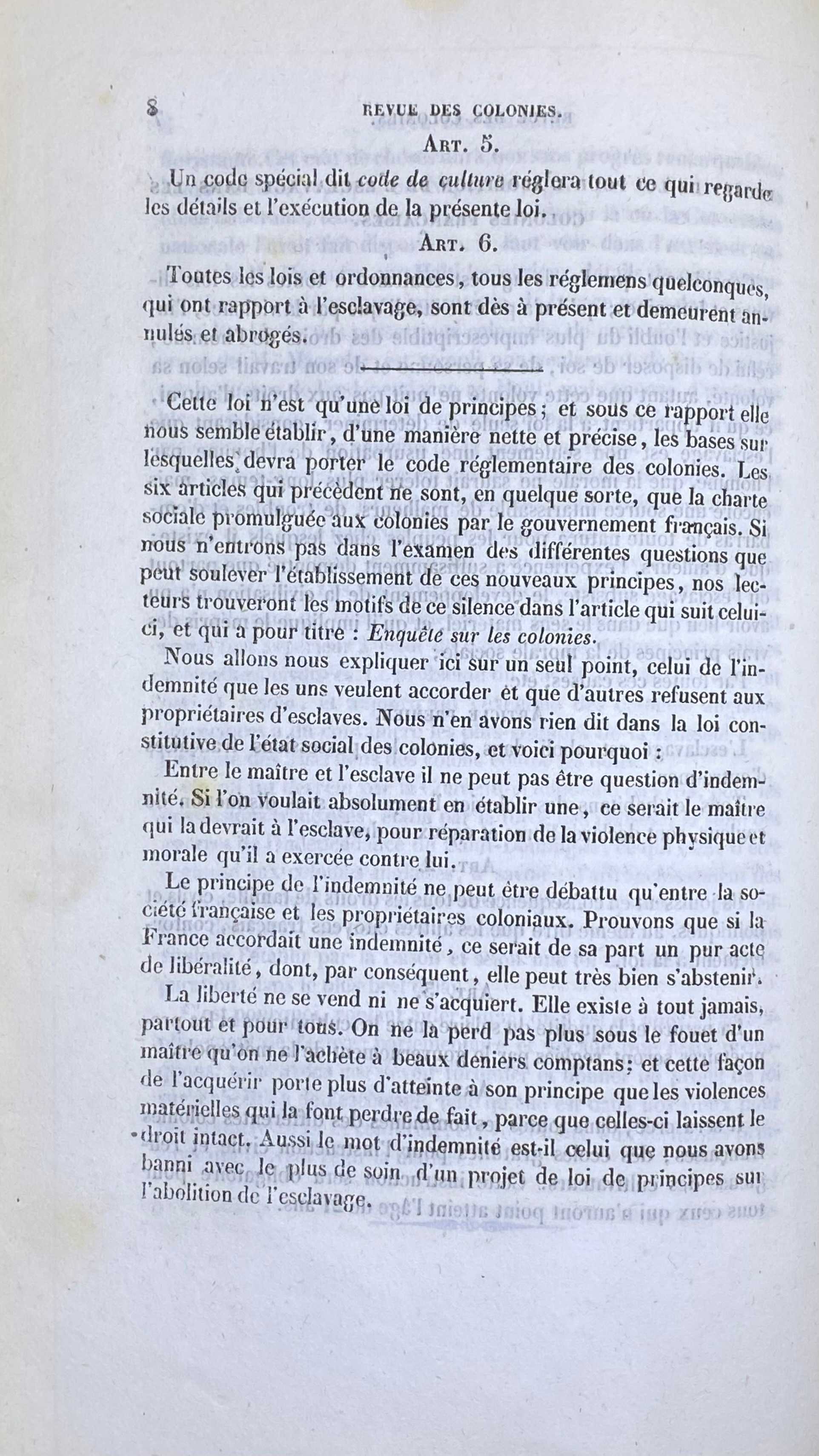

ART. 5. Un code spécial dit code de culture réglera tout ce qui regarde les

détails et l'exécution de la présente loi.

ART. 6. Toutes les lois et ordonnances, tous les réglemens quelconques, qui

ont rapport à l'esclavage, sont dès à présent et demeurent annules et abrogés.

Cette loi n'est qu'une loi de principes ; et sous ce rapport elle nous semble

établir, d'une manière nette et précise, les bases sur lesquelles devra porter le

code réglementaire des colonies. Les six articles qui précèdent ne sont, en

quelque sorte, que la charte sociale promulguée aux colonies par le gouvernement

français. Si nous n'entrons pas dans l'examen des différentes questions que peut

soulever l'établissement de ces nouveaux principes, nos lecteurs trouveront les

motifs de ce silence dans l'article qui suit celui-ci, et qui a pour titre :

Enquête sur les colonies.

Nous allons nous expliquer ici sur un seul poin t, celui de la dignité que les uns

veulent accorder et que d'autres refusent aux propriétaires d'esclaves. Nous n'en

avons rien dit dans la loi constitutive de l'état social des colonies, et voici

pourquoi :

Entre le maître et l'esclave il ne peut pas être question d'indemnité[35]. Si l'on voulait absolument en établir une, ce serait le

maître qui la devrait à l'esclave, pour réparation de la violence physique et

morale qu'il a exercée contre lui[36].

Le principe de l'indemnité ne peut être débattu qu'entre la société française et

les propriétaires coloniaux. Prouvons que si la France accordait une indemnité, ce

serait de sa part un pur acte de libéralité, dont, par conséquent, elle peut très

bien s'abstenir.

La liberté ne se vend ni ne s'acquiert. Elle existe à tout jamais, partout et pour

tous. On ne la perd pas plus sous le fouet d'un maître qu'on ne l'achète à beaux

deniers comptans ; et cette façon de l'acquérir porte plus d'atteinte à son

principe que les violences matérielles qui la font perdre de fait, parce que

celles-ci laissent le droit intact. Aussi le mot d'indemnité est-il celui que nous

avons banni avec le plus de soin d'un projet de loi de principes sur l'abolition

de l'esclavage[37].

Cette loi n'est donc point une dépossession, une expropriation, pour cause

d'utilité publique ; c'est au contraire la négation de l'état de propriété, auquel

elle met fin. C'est le rétablissement du droit, une véritable restauration cette

fois : sous ce rapport, l'indemnité serait immorale. Considérez-la sous le point

de vue purement matériel ; les colons demanderaient à la France une indemnité,

fondée sur quoi ? sur la perte réelle qu'ils éprouvent ; que perdent-ils donc ? le

prix d'achat et le fruit du travail des esclaves ? ni l'un ni l'autre ; même dans

l'hypothèse la plus favorable aux propriétaires d'esclaves, le prix d'achat doit

être mis hors de la question pour le plus grand nombre, puisque la traite est

abolie depuis

long-temps

longtemps

, et qu'on serait mal fondé à venir se prévaloir de la violation de la

loi en demandant justice. Du reste, le prix d'achat d'un esclave n'est autre chose

qu'une espèce de droit d'importation payé afin de pouvoir tirer parti du travail

de la denrée importée. Ce travail est le seul et unique profit des

maîtres. Il ne faut pas compter l'industrie particulière de chaque esclave parce

que sous ce régime elle s'exerce sur des objets de trop peu d'importance ; qu'elle

est trop restreinte ; que l'intelligence, abrutie par la servitude, et l'ignorance

qui en est la suite nécessaire, est sans force, sans aiguillon, sans

élémens

éléments

, et que le petit pécule acquis par l'esclave lui est souvent abandonné

par le maître[38]. Mais disons en passant que cette industrie,

outre les travaux de la campagne, sera certainement un des moyens de prospérité

des colonies lorsqu'elle sera pratiquée par des mains libres et dirigée par des

intelligences cultivées.

Le maître ne retire donc qu'un seul profit, soit de l'esclave qu'il achète, soit

de celui qui naît sur ses domaines, le travail ; et ce profit lui impose un assez

grand nombre de dépenses : la nourriture, les

vêtemens

vêtements

, les soins de toute espèce pour la conservation de ses esclaves.

Eh bien les colonies sont constituées de telle sorte que les maîtres, quels que

soient leurs droits, ne pourront pas se dispenser de faire travailler la terre par

leurs anciens esclaves, et que ceux-ci devenus libres, n'en seront pas moins

cultivateurs. Le droit change, mais le fait ne changera point, le maître ne perd

rien ; ce que lui coûtait le travail de ses anciens esclaves sera remplacé par le

salaire qu'il donnera à des cultivateurs. Qu'il ne vienne pas dire que l'esclave

qu'on soustrait à sa domination, lui a co�ûté 1500 et 2000 francs ; car

il a payé ce prix et d'autres dépenses pour profiter d'un travail qu'il obtiendra

toujours de la volonté de l'ouvrier. Le salaire remplace un grand nombre de soins

et de dépenses, et si, tout compté, il y a augmentation, c'est là le sort de

toutes les industries modernes.

Qui ne voit maintenant qu'en indemnisant les anciens propriétaires, l'état

emploierait 200 millions à réparer un mal chimérique. Nous avons voulu laisser un

moment les principes de côté, mais quand il serait vrai que la dépossession du

maître fût pour lui une perte matérielle d'argent, cela ne lui donnerait pas plus

de droit à être indemnisé ; car il n'y a pas de droit contre le

droit.

On objectera à ceci ce qu'un délégué a déjà dit à la tribune : «Les noirs devenus

libres ne travailleront plus, les propriétaires perdront, les noirs n'y gagneront

rien, les colonies périront ; tout cela sans avantage pour personne.” Erreur ! les

sociétés ne périssent point ; elles se transforment ; les noirs travailleront comme

cultivateurs et pour deux raisons : pour ne pas mourir de faim eux-mêmes, et dans

l'espoir d'avoir aussi un coin de terre. Ils travailleront mieux qu'auparavant, et

leur culture, améliorée dans l'intérêt des propriétaires, permettra aux

cultivateurs et ouvriers d'exercer avec succès l'activité de leur imagination

industrielle. Observez d'ailleurs que dans tout ce qui a rapport aux colonies,

nous demandons toujours un arbitre, la France. Nous ne concevons rien sans ce

pouvoir modérateur ; car enfin nous ne contestons pas les difficultés que peut

présenter la transition de l'ancien au nouvel état produit par l'abolition de

l'esclavage ; mais ce n'est pas une raison pour ajourner indéfiniment la

question[39].

Avec l'aide du gouvernement français, les colonies peuvent se réformer et vivre

sans dommage pour aucune portion de leurs habitans. Sans cette intervention, elles

ne périront point sans doute, en tant que sociétés humaines, mais elles périront

comme sociétés européennes. Il viendrait un jour où commencerait une lutte

inévitable, terrible, et où la force déciderait du droit. Il ne faut pas croire,

en fermant les yeux, faire disparaître ce qui choque les regards, et que les faits

cessent d'exister par cela seul qu'on n'en parle point. La race intermédiaire des

colonies est le lien nécessaire entre l'ancien et le nouvel ordre, la clé de voûte

du nouvel édifice social[40]. Construire sur une base légale,

réformer sans violence, réparer sans dommage, tel est notre but. Il

peut être accompli sous le patronage de la France, disons plus, il ne peut être

accompli qu'avec l'aide de la France.

Charter of 1814

Charte de 1814

The Charter of 1814 was the written constitution of the Restoration government. The Bourbon Monarchy’s return under Louis XVIII was not a return to absolutism, but rather a constitutional monarchy with an elected legislature in the lower house of parliament (suffrage was highly restricted) and appointed nobles in the upper house. Other aspects of the revolution remained, including civil liberties, religious tolerance, the administrative organization of the state, among others.

Müssig, Ulrike, “La Concentration monarchique du pouvoir et la diffusion des modèles constitutionnels français en Europe après 1800,” Revue Historique de Droit Français et Étranger 88, no. 2 (2010). 295–310. http://www.jstor.org/stable/43852557.

Stovall, Tyler, Transnational France: The Modern History of A Universal Nation . Avalon, 2015.

La Charte de 1814 est le texte constitutionnel du régime de la Restauration. Avec le retour des Bourbons sous Louis XVIII, la monarchie absolue ne renaît pas pour autant : elle devient une monarchie constitutionnelle. Le parlement se compose d’une chambre basse élue (avec un suffrage très restreint) et d’une chambre haute formée de nobles nommés. Certains acquis de la Révolution sont préservés, notamment les libertés civiles, la tolérance religieuse et l’organisation administrative de l’État.

Müssig, Ulrike, “La Concentration monarchique du pouvoir et la diffusion des modèles constitutionnels français en Europe après 1800,” Revue Historique de Droit Français et Étranger 88, no. 2 (2010). 295–310. http://www.jstor.org/stable/43852557.

Stovall, Tyler, Transnational France: The Modern History of A Universal Nation . Avalon, 2015.

Ordinance of 1825

Ordonnance de 1825

One of the Haiti’s main goals after independence, aside from preventing French reinvasion, was securing its economic well-being through formal recognition from the foreign governments it traded with. Negotiations for recognition failed under Dessalines, Pétion and Christophe, as various early independence governments balked at France’s terms and French agents’ continued designs on the land they continue to refer to under the colonial name of Saint-Domingue. President Jean-Pierre Boyer (1818–1843) attempted his own negotiations with France but his hand was ultimately forced when Charles X’s emissary, Baron Mackau, arrived with a military squadron in the harbor of Port-au-Prince with a new ordonnance from the king (dated April 17, 1825). The order stated that Haiti would give France preferential trade status via a reduced customs duty and pay a staggering 150 million francs to compensate French property owners for their “loss.” Boyer signed, under the threat of gunboats, on July 11, 1825.

Boyer’s government immediately took out a loan to make their first payment—borrowing 30 million francs from French banks in order to repay the French government for recognition of their independence. The indemnity agreement and the loans had disastrous consequences for the economic and political autonomy of the nation. Economists have estimated the total cost of the indemnity to Haiti over the last 200 years to be at least $21 billion dollars, perhaps as much as $115 billion.

https://memoire-esclavage.org/lordonnance-de-charles-x-sur-lindemnite-dhaitihttps://memoire-esclavage.org/lordonnance-de-charles-x-sur-lindemnite-dhaiti

https://esclavage-indemnites.fr/public/Base/1https://esclavage-indemnites.fr/public/Base/1

Blancpain, François, Un siècle de relations financières entre Haïti et la France (1825-1922) . L’Harmattan, 2001.

Brière, Jean-François, “L'Emprunt de 1825 dans la dette de l'indépendance haïtienne envers la France,” Journal of Haitian Studies 12, no. 2 (2006). 126–34.

Daut, Marlene, “When France Extorted Haiti—The Greatest Heist in History,” The Conversation , June 30, 2020, https://theconversation.com/when-france-extorted-haiti-the-greatest-heist-in-history-137949https://theconversation.com/when-france-extorted-haiti-the-greatest-heist-in-history-137949

Dorigny, Marcel; Bruffaerts, Jean-Claude; Gaillard, Gusti-Klara; and Théodat, Jean-Marie, eds., Haïti-France. Les chaînes de la dette. Le rapport Mackau (1825) . Hémisphères Éditions, 2022.

Gaffield, Julia, “The Racialization of International Law after the Haitian Revolution: The Holy See and National Sovereignty,” The American Historical Review 125, no. 3 (2020). 841–868. https://doi.org/10.1093/ahr/rhz1226

Porter, Catherine; Méhout, Constan; Apuzzo, Matt; and Gebrekidan, Selam, “The Ransom,” The New York Times , 20 Mai 2022.

L’un des principaux objectifs d’Haïti après son indépendance, en plus de prévenir une éventuelle réinvasion française, est d’assurer sa stabilité économique en obtenant une reconnaissance officielle des gouvernements étrangers avec lesquels elle commerce. Sous Dessalines, Pétion et Christophe, les négociations en ce sens échouent, les premiers gouvernements haïtiens refusant d’accepter les conditions imposées par la France, tandis que les agents français continuent à revendiquer le territoire sous son nom colonial de Saint-Domingue.

Le président Jean-Pierre Boyer (1818–1843) entreprend à son tour des négociations avec la France, mais la situation prend un tournant décisif lorsque l’émissaire de Charles X, le baron Mackau, arrive dans le port de Port-au-Prince à la tête d’une escadre militaire, porteur d’une ordonnance royale datée du 17 avril 1825. Celle-ci stipule qu’Haïti doit accorder à la France un statut commercial préférentiel, par le biais d’une réduction des droits de douane, et verser une indemnité de 150 millions de francs pour compenser les propriétaires français de la « perte » de leurs biens. Sous la pression militaire, Boyer signe l’accord le 11 juillet 1825.

Afin de s’acquitter du premier paiement, son gouvernement contracte immédiatement un emprunt de 30 millions de francs auprès de banques françaises, destiné à financer la somme exigée par le gouvernement français en échange de la reconnaissance officielle de l’indépendance haïtienne. L'accord d'indemnité et les emprunts contractés ont des conséquences désastreuses sur l'autonomie économique et politique de la nation. Les économistes estiment que le coût total de l'indemnité pour Haïti au cours des 200 dernières années s'élève à au moins 21 milliards de dollars (environ 19,11 milliards d'euros), voire jusqu'à 115 milliards de dollars (environ 104,65 milliards d'euros).

Blancpain, François, Un siècle de relations financières entre Haïti et la France (1825-1922) . L’Harmattan, 2001.

Brière, Jean-François, “L'Emprunt de 1825 dans la dette de l'indépendance haïtienne envers la France,” Journal of Haitian Studies 12, no. 2 (2006). 126–34.

Daut, Marlene, “When France Extorted Haiti—The Greatest Heist in History,” The Conversation , 30 Juin 2020, https://theconversation.com/when-france-extorted-haiti-the-greatest-heist-in-history-137949https://theconversation.com/when-france-extorted-haiti-the-greatest-heist-in-history-137949

Dorigny, Marcel; Bruffaerts, Jean-Claude; Gaillard, Gusti-Klara; et Théodat, Jean-Marie, eds., Haïti-France. Les chaînes de la dette. Le rapport Mackau (1825) . Hémisphères Éditions, 2022.

Gaffield, Julia, “The Racialization of International Law after the Haitian Revolution: The Holy See and National Sovereignty,” The American Historical Review 125, no. 3 (2020). 841–868. https://doi.org/10.1093/ahr/rhz1226

Porter, Catherine; Méhout, Constan; Apuzzo, Matt; and Gebrekidan, Selam, “The Ransom,” The New York Times , May 20, 2022.

Law of Floréal, Year 10

Loi de floréal, an 10

The loi de floréal an 10 refers to the decree-law (or statuary law) authorizing the slave trade and slavery in the colonies restored by the Treaty of Amiens (Décret-loi autorisant la traite et l'esclavage dans les colonies restituées par le traité d’Amiens). The law, proposed by First Consul Bonaparte and debated by the assemblies, was adopted on May 20, 1802 (30 floréal an 10).

The pertinent text of the law is as follows:

Article 1: “Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens, du 6 germinal an X, l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et réglemens antérieures à 1789.”Article 3: “La traite des noirs et leur importation des lesdites colonies, auront lieu, conformément aux lois et règlemens existans avant ladite époque de 1789.”

Slavery had been abolished first in Saint Domingue in 1793 by civil commissioners Leger-Félicité Sonthonax and Étienne Polverel. A committee from Saint-Domingue then sailed to France to urge the government to ratify the 1793 proclamations for all French colonies. On February 4, 1794 the Convention proclaimed slavery abolished throughout the Republic. Though applied in Guadeloupe and, eventually, Guyana, the 1794 decree was not applied in Martinique, Saint Lucia or Tobago (then under British occupation) or in the Indian Ocean colonies (which essentially delayed and refused). The Treaty of Amiens signed March 15, 1802 with Great Britain thus restored to France those colonies that had maintained slavery and the slave trade throughout the period of occupation. The May 20 law did not reestablish slavery throughout the French colonies but was nevertheless a stark retreat from the values of 1789: slavery and the slave trade was now legal in the French Republic. A consular order from July 16, 1802 (27 messidor an X) reestablished slavery in Guadeloupe.

There is a lack of clarity, both in contemporary scholarship and in the Revue, on the nature of the May 20 decree-law. Scholars often incorrectly cite the law as the date that marks Bonaparte’s reestablishment of slavery throughout the French colonies. Bissette’s exaggerated claim, “Tout le monde sait que la loi de floréal an 10, qui rétablit l’esclavage dans les colonies, fut le signal de la défection de tous les chefs de Saint-Domingue” reveals that this confusion was in place even in 1830s. It also confirms the effectiveness of Bonaparte’s attempts to reestablish slavery under the radar and without fanfare. Nevertheless, Bissette is correct about the consequences of Bonaparte and the Consulate’s pro-slavery machinations in contributing to the anticolonial, antislavery act of Haitian independence.

Niort, Jean-François and Richard, Jérémie, “ A propos de la découverte de l’arrêté consulaire du 16 juillet 1802 et du rétablissement de l’ancien ordre colonial (spécialement de l’esclavage) à la Guadeloupe,” Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe no. 152 (2009). 31–59. https://doi.org/10.7202/1036868ar

Bénot, Yves and Dorigny, Marcel, eds., Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises. Aux origines de Haïti . Maisonneuve et Larose, 2003.

La loi de floréal an 10 désigne le décret rétablissant officiellement la traite et l’esclavage dans les colonies restituées à la France par le traité d’Amiens. Proposée par le Premier Consul Bonaparte et débattue par les assemblées, elle fut adoptée le 20 mai 1802 (30 floréal an 10).

Les articles les plus significatifs en sont les suivants :

Article 1 : « Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens, du 6 germinal an X, l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et réglemens antérieurs à 1789. »

Article 3 : « La traite des Noirs et leur importation dans lesdites colonies auront lieu, conformément aux lois et réglemens existants avant ladite époque de 1789. »

L’abolition de l’esclavage avait été proclamée pour la première fois à Saint-Domingue en 1793 par les commissaires civils Léger-Félicité Sonthonax et Étienne Polverel. Un comité mandaté par la colonie s’était alors rendu en France pour plaider en faveur d’une généralisation de cette mesure. Le 4 février 1794, la Convention nationale décréta l’abolition de l’esclavage dans l’ensemble de la République. Ce décret fut appliqué en Guadeloupe et, plus tard, en Guyane, mais resta sans effet en Martinique, à Sainte-Lucie et à Tobago, alors sous occupation britannique, ainsi que dans les colonies de l’océan Indien, où son application fut délibérément différée.

Le traité d’Amiens, signé avec la Grande-Bretagne le 15 mars 1802, permit à la France de récupérer plusieurs colonies où l’esclavage et la traite avaient été maintenus sous administration britannique. La loi du 20 mai 1802 ne rétablissait pas formellement l’esclavage dans l’ensemble des territoires français, mais elle marquait une rupture avec les principes de 1789 en entérinant la légalité de l’esclavage et de la traite dans certaines colonies. Quelques mois plus tard, un arrêté consulaire du 16 juillet 1802 (27 messidor an X) confirma explicitement le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe.

Tant l’historiographie contemporaine que la Revue des Colonies entretiennent une certaine confusion quant à la portée exacte du décret du 20 mai. Nombre d’historiens citent à tort cette loi comme l’acte fondateur du rétablissement de l’esclavage dans toutes les colonies françaises. L’affirmation de Cyrille Bissette—« Tout le monde sait que la loi de floréal an 10, qui rétablit l’esclavage dans les colonies, fut le signal de la défection de tous les chefs de Saint-Domingue »—illustre bien que cette lecture erronée existait déjà dans les années 1830. Elle témoigne également du succès de la stratégie de Bonaparte, qui chercha à rétablir l’esclavage de manière discrète, sans déclaration officielle retentissante. Pourtant, Bissette ne se trompe pas sur les effets des politiques du Consulat : les manœuvres pro-esclavagistes de Bonaparte contribuèrent directement à l’acte d’indépendance haïtien, dont la portée fut à la fois anticoloniale et antiesclavagiste.

https://memoire-esclavage.org/napoleon-et-le-retablissement-de-lesclavage/lessentiel-dossier-napoleon-et-le-retablissement-de

https://www.portail-esclavage-reunion.fr/documentaires/abolition-de-l-esclavage/l-abolition-de-l-esclavage-a-la-reunion/la-premiere-abolition-de-lesclavage-par-la-france-et-sa-non-application-a-la-reunion/

Niort, Jean-François et Richard, Jérémie, “ A propos de la découverte de l’arrêté consulaire du 16 juillet 1802 et du rétablissement de l’ancien ordre colonial (spécialement de l’esclavage) à la Guadeloupe,” Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe no. 152 (2009). 31–59. https://doi.org/10.7202/1036868ar

Bénot, Yves et Dorigny, Marcel, eds., Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises. Aux origines de Haïti . Maisonneuve et Larose, 2003.

Revue Coloniale

Revue Coloniale

The Revue Coloniale, was an ephemeral monthly periodical, printed in Paris during the year 1838. Its founder Édouard Bouvet and editor Rosemond Beauvallon conceived of it on the model of many similar, contemporaneous publications reporting on political and economic questions of interest to white colonists while also attending to arts and literature, as attested by the journal’s complete title: Revue Coloniale. intérêts des colons : marine, commerce, littérature, beaux-arts, théâtres, modes. In the December 1838 issue of the Revue des Colonies, Cyrille Bissette acknowledges the Revue Coloniale as both an ideological opponent and a competitor in the print market.

Fondée par Édouard Bouvet et dirigée par Rosemond Beauvallon, la Revue Coloniale, sous-titrée intérêts des colons : marine, commerce, littérature, beaux-arts, théâtres, modes, souscrit au modèle des revues destinées aux propriétaires coloniaux, rendant compte de l'actualité politique et économique des colonies tout en ménageant une place aux contenus littéraires, culturels et mondains. Dans le numéro de décembre 1838 de la Revue des Colonies, Cyrille Bissette reconnaît en la Revue Coloniale tant un adversaire idéologique qu'un concurrent dans le paysage médiatique.

Le Moniteur universel

Le Moniteur universel

Le Moniteur universel, often simply referred to as the “Le Moniteur” is one of the most frequently referenced nineteenth-century French newspapers. An important cultural signifier, it was referenced frequently in other publications, in fiction, and likely in contemporary discussions. Its title, derived from the verb monere, meaning to warn or advise, gestures at Enlightenment and Revolutionary ideals of intelligent counsel.

Initially, Le Moniteur universel was merely a subtitle of the Gazette Nationale, established in 1789 by Charles-Joseph Panckouke, who also published Diderot and d’Alembert’s Encyclopédie. Only in 1811 that the subtitle officially ascended to title.

The Moniteur had become the official voice of the consular government in 1799. Under the Empire, it gained the privilege of publishing government acts and official communications, effectively becoming the Empire's primary propaganda outlet. However, its role was not confined to this function. It survived various political regimes, including the Revolution and the death of Panckouke in 1798. Its longevity can be attributed to its adaptability, with its successive iterations reflecting the political culture of each historical stage, transitioning from an encyclopedic model during the Revolution, to a state propaganda tool during the First Empire, to a collection of political speeches under the constitutional monarchy and the Second Republic, and finally, to a daily opinion newspaper for the general public under Napoleon III.

During the print run of the Revue des Colonies, the “Moniteur” was divided into two main sections: the “official” and the “unofficial” part. Government documents and official communications were published in the official section, while other current events and various topics were featured in the unofficial section under a range of headings such as “Domestic,” “International,” “Entertainment,” etc. The texts cited in Revue des Colonies were most often found in the unofficial section, typically under the “Domestic” heading and on the front page.

Titles containing the label “Moniteur” followed by a toponym abounded throughout the nineteenth century: local or colonial titles used this formula to emphasize their official status, maintaining the distinction between the official and unofficial sections.

Laurence Guellec, « Les journaux officiels », La Civilisation du journal (dir. Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty, Alain Vaillant), Paris, Nouveau Monde, 2011. https://www.retronews.fr/titre-de-presse/gazette-nationale-ou-le-moniteur-universelhttps://www.retronews.fr/titre-de-presse/gazette-nationale-ou-le-moniteur-universel .

Le Moniteur universel, ou « Le Moniteur », est l’un des journaux les plus cités, sous cette forme abrégée et familière, au cours du XIXe siècle : on le retrouve, véritable élément de civilisation, dans la presse, dans les fictions, probablement dans les discussions d’alors. Ce titre, qui renvoie au langage des Lumières et de la Révolution, dérive étymologiquement du verbe monere, signifiant avertir ou conseiller. Il n’est d’abord que le sous-titre de la Gazette nationale, créée en 1789 par Charles-Joseph Panckouke, éditeur entre autres de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ; ce n’est qu’en 1811 que le sous-titre, Le Moniteur universel, devient officiellement titre.

Lancé en 1789, ce périodique devient en 1799 l’organe officiel du gouvernement consulaire ; il obtient ensuite, sous l’Empire, le privilège de la publication des actes du gouvernement et des communications officielles, passant de fait au statut d’« organe de propagande cardinal de l’Empire ». Il ne se limite pourtant pas à cette fonction, et survit aux différents régimes politiques comme il a survécu à la Révolution et à la mort de Panckouke en 1798. Sa survie est notamment liée à sa capacité à changer : les modèles adoptés par sa rédaction, qu'ils soient choisis ou imposés par le pouvoir en place, reflètent de manière révélatrice la culture politique propre à chaque période marquante de son histoire. Ainsi, comme le souligne Laurence Guellec, il se transforme en une grande encyclopédie pendant la Révolution, devient un instrument de propagande étatique sous le Premier Empire, se mue en recueil des discours des orateurs durant la monarchie constitutionnelle et la Seconde République, puis se positionne en tant que quotidien grand public et journal d'opinion sous le règne de Napoléon III. Ajoutons enfin que les titres constitués du syntagme « Moniteur » suivi d’un toponyme sont nombreux, au cours du siècle, en France : les titres locaux ou coloniaux adoptent cette formule pour mettre en exergue leur ancrage officiel, et respectent la distinction entre partie officielle et non officielle.

À l’époque de la Revue des Colonies, Le Moniteur universel est organisé en deux grandes parties : la « partie officielle » et la « partie non officielle ». Les actes du gouvernement et les communications officielles, quand il y en a, sont publiés dans la partie officielle, en une – mais parfois en quelques lignes – et les autres textes, tous d’actualité mais aux thèmes divers, paraissent dans la partie non officielle sous des rubriques elles aussi variées : intérieur, nouvelles extérieures, spectacles, etc. Les textes que cite la Revue des Colonies paraissent dans la partie non officielle, le plus souvent sous la rubrique « Intérieur » et en une.

Laurence Guellec, « Les journaux officiels », La Civilisation du journal (dir. Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty, Alain Vaillant), Paris, Nouveau Monde, 2011. https://www.retronews.fr/titre-de-presse/gazette-nationale-ou-le-moniteur-universelhttps://www.retronews.fr/titre-de-presse/gazette-nationale-ou-le-moniteur-universel .